Arthur Clarke, dallo spazio

alle spezie: un apprezzamento

e una testimonianza

Sulla Luna hanno messo piede per primi gli inglesi. Le astronavi, per i lunghi viaggi nello spazio, hanno bisogno di motori atomici. Su Marte ci sono piante e animali. I mari della Luna sono immensi bacini di polvere. Intorno alla Terra ruotano immense stazioni spaziali, vere isole nel cielo con a bordo centinaia di persone. Nel 2001 si raggiunge il nostro satellite regolarmente, si progetta un viaggio su Giove e le astronavi sono dirette da supercomputer senzienti… Sono tutte affascinanti “previsioni” contenute in libri di Arthur C. Clarke, e ovviamente non realizzate. E’ vero, accanto ad esse vi sono anche molte altre previsioni che abbiamo visto avverarsi, compresa quella, clamorosa, dell’impiego di satelliti artificiali in orbita geostazionaria per le telecomunicazioni, contenuta peraltro non in un suo racconto, ma in un articolo divulgativo.

E’ vero anche che tutto questo apparato parascientifico era proprio ciò che ci colpiva da ragazzi, e costituiva la pezza d’appoggio principale per difendere, negli anni Sessanta e Settanta dell’ahimè secolo scorso, la dignità del nostro genere letterario contro la critica togata, incline a supportare la famigerata battuta della buonanima di Mike Bongiorno, che infelicemente in tv lo definì “fantascemenza” (e ancor brucia il ricordo, in nostra tarda età). All’epoca, accanto a chi si basava proprio sui contenuti scientifici per sostenere che l’amata fantascienza era “una cosa seria”, c’era anche chi s’affannava ad additarne i magnanimi lombi in Platone, Luciano, Dante, Ariosto eccetera eccetera.

Poi, il tempo e l’ampliamento degli orizzonti culturali ci hanno fatto capire che l’importanza del nostro genere letterario non sta affatto nella “previsione tecnico-scientifica”. Non ha molta importanza se abbia o non abbia, ad esempio, previsto nei particolari la bomba atomica prima dell’esplosione di Alamogordo nel 1945, se abbia previsto le astronavi quando non c’erano neppure gli aerei di linea. Fosse veramente così – come ormai scriviamo da un bel pezzo – i risultati della tecnoscienza che viviamo ai giorni nostri e sulla nostra pelle, dovrebbero farci gettare il 90 per cento della fantascienza nella discarica delle delusioni letterarie: i cellulari e la Rete non se li è mai sognati, ad esempio, eppure deliziano e ossessionano i nostri giorni. Di personal computer non ha mai parlato, eppure ne stiamo usando uno per scrivere queste righe.

Ad altro, dunque, bisogna guardare per valorizzare la fantascienza e i suoi autori più importanti. Jean Baudrillard da tempo sostiene chel’immaginario fantascientifico è giunto a “ricoprire tutta la realtà”, per cui non è più possibile costruire dell’immaginario partendo dal mondo come oggi lo conosciamo e viviamo: il cosiddetto “genere del futuro” non avrebbe più insomma alcun futuro. Una posizione certo estrema ed eccessiva (la realtà offre ancora infiniti spunti per ipotesi futuribili), ma che in sostanza pone un problema: ci deve pur essere qualcosa d’altro, al di là dell’immaginare “previsioni scientifiche”, tale da poter far sopravvivere la fantascienza ad infinitum.

Prendiamo allora come esempio Arthur C. Clarke, che è come dire l’icona della fantascienza in Italia. E’ stato proprio lui, infatti, a far spalancare gli occhi e la mente dei ragazzi e degli adulti del 1952 sugli spazi sconfinati oltre la realtà del quotidiano (il quotidiano del dopoguerra, della ricostruzione, del Piano Marshall): intanto con i due alieni tentacolati sulla copertina del primo fascicolo di “Scienza Fantastica” che nell’aprile 1952 illustravano il suo racconto Missione di soccorso, e poi la città sotto la cupola e il razzo fusiforme sulla copertina del romanzo Le sabbie di Marte sul primo fascicolo de “I romanzi di Urania” del 10 ottobre 1952. Se c’è un nome con cui identificare la science fiction, per noi italiani, è proprio il suo.

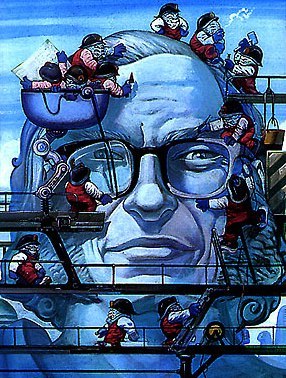

Allo stesso tempo, però, voler misurare Clarke solo con il solo metro della previsione scientifica, cucendogli addosso l’abito dell’anticipatore par excellence, come si è spesso fatto e si continua a fare (magari insieme a Isaac Asimov), non solo è un errore ma anche una grave ingiustizia nei suoi confronti. Tutte le cosiddette “anticipazioni scientifiche” presenti nelle sue opere sono infatti niente altro che puri espedienti narrativi, e lui stesso (lo ha confermato personalmente a Sebastiano Fusco, che ha avuto la ventura d’incontrarlo) era il primo a dubitare che fossero corrette o che potessero realizzarsi mai. Lo spessore della figura di Clarke come scrittore e soprattutto come genio visionario si fonda su ben altri valori. Si fonda sulla grandiosità delle sue concezioni, sulla vastità della sua immaginazione e soprattutto sulla portata etico-morale del suo insegnamento. Insomma, su quello che in America, patria d’elezione del nostro genere letterario, è stato efficacemente definito sense of wonder, quel senso del meraviglioso che ti afferrava nel 1952 leggendo i primi “Romanzi di Urania” e che non sempre – purtroppo – oggi ti prende ancora leggendo la fantascienza contemporanea (e non si tratta di una questione d’età)…

Questo, in effetti, è vero per tutta la fantascienza nel suo complesso. E’ riduttivo considerarla semplicemente come “narrativa d’anticipazione” soltanto perché tratta, come diceva Edgar Allan Poe, di mellonta tauta, “cose che avverranno”. Prevedere cose che si potrebbero verificare non è poi molto difficile (anche Gianfranco de Turris nei suoi racconti di ventenne lo ha fatto, benché del tutto alieno da una cultura scientifica): basta fare centomila predizioni, e qualcuna di esse si avvererà per forza. Una letteratura che camminasse su queste sole gambe, andrebbe ben poco lontano. In realtà la fantascienza, come disse un altro intellettuale francese, Maurice Blanchot, è una mirabile manifestazione della funzione profetica.

Qui bisogna intendersi.

Il termine “profeta”, oggi, ha assunto il significato di “persona che conosce il futuro”. Un tempo, non era così. Indovinare l’avvenire non era compito dei profeti, bensì degli indovini: genìa di trista fama, usi smerciare le loro dubbie capacità in cambio di moneta, e non molto apprezzati perché in genere non ci azzeccavano o erano soliti nascondere la loro ignoranza dietro discorsi fumosi, come fanno oggi gli astrologi da rotocalco. I profeti biblici, o i vati della classicità (per non parlare degli oracoli, che erano diretta manifestazione di un dio), avevano tutt’altra funzione: loro compito era lanciare ammonimenti dal profondo significato morale, avvertendo interi popoli, o culture, o la stirpe umana nel suo complesso, che se avesse deviato dall’insegnamento divino, o dalle leggi etiche, o dai princìpi morali, o dal semplice buon senso, il destino avrebbe avuto in serbo per loro eventi assai poco piacevoli. O, di converso, ricordare che la speranza nel futuro riposa nell’osservazione dei precetti divini o dei retti giudizi umani (il che, se vogliamo, come insegnava Socrate è la stessa cosa).

Per fare questo, vati e profeti impiegavano visioni grandiose espresse in linguaggio lussureggiante, ricolme di simboli e allegorie. La biblica visione d’Ezechiele, o i sogni di Daniele, ne sono esempi. Non è un caso che siano stati presi come spunto per divagazioni fantascientifiche: l’avvento di creature aliene, il sorgere di nuove civiltà, e se ne siano azzardate financo ricostruzioni “astronautiche”.

Non è un caso, appunto perché la fantascienza, come ha acutamente osservato Blanchot, non prevede: ammonisce. Ci avverte, per esempio, che l’uso della scienza senza coscienza ci porterà alla rovina (e ce ne accorgiamo ora, che viviamo nell’incubo nucleare, nella paura del disastro ecologico, della penuria d’energia e chi più ne ha più ne metta). Ci mostra e dimostra che gli esperimenti sociali attuati a beneficio di una sola classe, quale che essa sia, aprono la strada alla tirannide. Che l’assopirsi della creatività dietro realizzazioni stultificanti porta al rimbecillimento culturale. Che manipolare la natura umana intervenendo sulle sue origini senza un preciso rigore etico a guidarci può portare alla perdita della nostra stessa identità. D’altro canto, c’insegna anche che la scienza usata rettamente può aprirci le porte dell’universo. Che la concordia è la chiave d’ogni progresso. Che l’uomo è perfettibile, ma deve trovare in se stesso la spinta all’elevazione. Gli esempi al riguardo, nella narrativa fantascientifica, sono infiniti: non faremo torto alle conoscenze dei lettori di “Urania” andando a indicare loro degli esempi, li conoscono già benissimo. Ne citiamo uno soltanto, per rendere omaggio al ricordo di un autore amatissimo, nostro amico per cinquant’anni, di recente scomparso: Ray Bradbury, che con Fahrenheit 451 ha profetizzato l’annichilimento della cultura se insisteremo a volerla sostituire con le sitcom e a demonizzare la libertà di pensiero espressa nei libri (di carta).

Orbene, di questo tipo di fantascienza “profetica”, la più nobile, una delle più grandi realizzazioni della letteratura, Arthur Clarke era l’indiscusso campione. Come detto, lui stesso per primo si rendeva conto che l’elemento “anticipatore”, la semplice previsione tecnologica, non andava visto come il centro della narrazione, ma come l’innesco per visioni più ampie, di portata autenticamente cosmica. Per questo, come disse a Sebastiano Fusco nel corso dell’incontro già citato, e su cui torneremo, scelse come “io narrante” di Preludio allo spazio, il romanzo in cui raccontava della conquista della Luna, non uno scienziato, un tecnico che aveva partecipato in prima persona alla realizzazione dell’impresa, bensì uno storico: ovvero un umanista, non un tecnocrate. Una persona che sapesse cogliere il senso dell’inizio dell’astronautica come il manifestarsi di una nuova sfida destinata al progresso dell’umanità non soltanto sul piano scientifico, ma soprattutto su quello etico e morale. Un testimone: ed è questa una delle funzioni precipue dei profeti, l’essere testimoni dei propri tempi. Non conta che la conquista dello spazio, malgrado le previsioni, sia ancora lungi dall’essere realizzata: ciò che conta è la rappresentazione dell’ansia faustiana che spinge l’uomo verso le stelle.

Quest’incombere del futuro, questo senso di sgomento di fronte ai destini dell’umanità, sempre in bilico tra l’elevazione e la rovina (e quanti esempi al riguardo ci fornisce la storia!) è presente in molti altri scrittori, ovviamente, non soltanto in Clarke. Ma quanti di loro hanno saputo raggiungere una tale grandiosità di visioni? Quanti una tale profondità di ammaestramento? Ci viene in mente un solo esempio, un autore stranamente da noi poco frequentato, anch’egli inglese: Olaf Stapledon. Poi, in parte, Philip K. Dick, in parte Robert A. Heinlein, in parte Isaac Asimov e A.E. van Vogt, e ben poco altro.

Quanti hanno saputo concepire una visione così elevata e rarefatta come quella di La città e le stelle, uno dei capolavori di Clarke? Un romanzo nel quale è tracciata non soltanto la diagnosi del male futuro, ovvero l’asservimento dell’uomo alla stessa tecnologia da lui creata, ma anche la terapia, ovvero il recupero della spiritualità attraverso la ribellione dell’artista verso il conformismo. Quale immagine simbolica dell’incombere del futuro è pari a quella dell’immensa torre alta trentaseimila chilometri di Le fontane del paradiso? Una struttura sconvolgente alla cui ombra l’umanità vale meno di una formica, e il cui unico parallelo si trova non nella tecnologia ma nell’arte, ovvero i mirabili affreschi tracciati nell’amata isola di Ceylon da un remoto e dimenticato maestro delle immagini. La vicenda scorre su due piani paralleli, il lontano passato e il lontano futuro, e racconta con plastica simbolicità una vicenda di elevazione e caduta: un’allegoria del cammino umano che sembra non dar luogo alla speranza, ma che ha in sé i germi della rigenerazione. All’antico artista vennero troncate le mani perché non potesse ripetere una seconda volta, per un altro re, un’opera così alta. All’umanità, rimane comunque il miraggio delle stelle.

E che dire dello straordinario soggetto di 2001: Odissea nello spazio, in cui si sono fusi gli ingegni di due fra i più grandi visionari del secolo scorso, Clarke e il creatore d’immagini Stanley Kubrik? Al di là delle anticipazioni tecnologiche (ben poco realizzate) ciò che conta nella vicenda è la mirabile conclusione (per molti criptica e oscura, mentre non lo è affatto), in cui emerge con grande potenza allegorica il sogno alchemico della coincidentia oppositorum, la fusione del microcosmo umano con il macrocosmo divino. Il germe dell’uomo che innesca il germe dell’universo. Il finale della pellicola riecheggia in modo suggestivo un antico testo chiamato Tavola di Smeraldo attribuito a Ermete Trismegisto, in cui viene narrata simbolicamente l’origine del Tutto. Fusco accennò a questa simmetria con Clarke, nel corso del suo incontro, chiedendogli se avesse mai letto la Tavola. Lo scrittore confessò di non averla mai sentita nominare. Quando Fusco gliela recitò (è molto breve, dodici frasi in tutto, tra cui famosissima la prima: “Ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e ciò che è in basso è come ciò che è in alto per fare il miracolo della Cosa Unica”), Clarke ne fu impressionato e disse che gli sembrava un resoconto preciso dell’origine del cosmo, da parte di qualcuno che, chissà come, in epoche remote (la più antica testimonianza della Tavola risale al settimo/ottavo secolo di questa era) aveva compreso la necessità della Grande Unificazione, il Santo Graal della fisica, ovvero una formula in grado di unificare la Teoria della Relatività (il macrocosmo) con la fisica quantistica (il microcosmo). Per uno che di alchimia non si era mai interessato, è una straordinaria intuizione.

Chiudiamo con un ultimo ricordo personale, legato all’incontro con Fusco cui si è già accennato. Risale a una quindicina d’anni fa. Essendosi recato in India per questioni di lavoro, Fusco non sì fece sfuggire l’occasione di recarsi anche nello Sri Lanka, a trovare Clarke nella sua villa, situata su una collina a cui si arriva per una strada piuttosto scoscesa. Fusco era già da molti anni in corrispondenza con Clarke, ed anzi, poco più che ragazzetto, gli aveva inviato una lettera avvertendolo che in Italia i suoi libri erano apparsi, fino ad allora (parliamo dell’inizio degli anni Sessanta) in traduzioni pesantemente massacrate da tagli ed equivoci. Clarke se ne infuriò e mandò una lettera all’editore intimando che le ristampe eventuali dei suoi libri fossero corrette, come poi avvenne. Anche per questo, lo scrittore fu lieto di conoscere di persona il suo corrispondente.

Bene, Clarke era come lo si poteva immaginare: un inglese che più inglese non si può, di una cortesia che più cortesi non si può, e di una conversazione incredibilmente spiritosa. Dopo un’oretta di piacevoli chiacchiere, invitò Fusco a un giro nel giardino della sua villa: un itinerario incantato tra profumi esotici, piante lussureggianti, fiori enormi dagli splendidi colori. Giunto al centro, si fermò e con un ampio gesto della mano e un sorrisetto ironico, esclamò: “Odissea nelle spezie” (in inglese: A spice odyssey). La battuta doveva piacergli molto, perché a quanto pare la ripeteva praticamente ad ogni suo ospite. Comunque sia, questa è l’immagine di Arthur Clarke che ci è più cara: un gentile e ironico profeta nel giardino del paradiso.

Gianfranco de Turris

Sebastiano Fusco

1 Comment »

1 Comment »