Per un ritratto (sanguigno) dello scrittore da giovane

Parliamo di fantascienza come altri, al bar, parlano di sport. Autori, critici e lettori discettano di quello che è sacro e profano nella science fiction, e con l’avvento di blog e forum la cosa ha assunto il carattere di una piena. Senza il dibattito, l’anima stessa del genere sembra avvizzire, la pratica insterilire. Fiorirà l’aspidistra, diceva Orwell, ma bisogna pur darle un poco di luce indiretta e terriccio drenato!

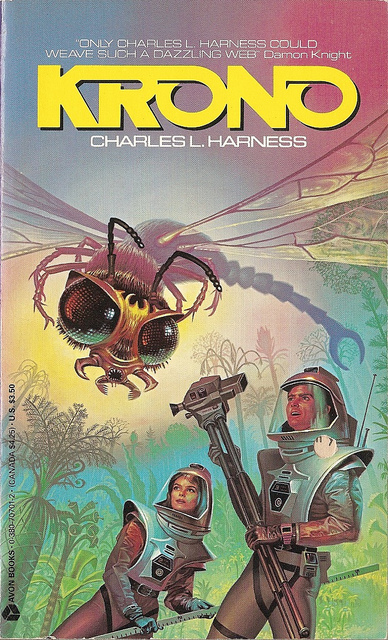

Minore attenzione sembra ricevere la pratica della fantascienza, cioè la sua produzione come lavoro indefesso da parte degli autori-demandati. Il lettore e l’appassionato medio ignorano quello che la sf rappresenta per chi ne ha fatto una professione. E’ un privilegio? E’ un’attività estatica, o almeno rasserenante, che in cambio di un fascio di novelle ambientate sotto le lune di Giove ci consenta ampi guadagni, il diritto a una pensione federale (nel senso di Federazione dei pianeti) e una casa al mare per le vacanze? Le opinioni divergono. C’è chi si aggrappa alla favola dell’Età d’oro, secondo cui chiunque pubblichi opere narrative sia un ricco e affermato professonista della creatività. C’è chi, al contrario, disprezza le umili cure del romanziere di ghetto, ricordando che da sempre litterae non dant panem. Per trarre un esempio dai tempi nostri, un dibattito ospitato di recente nei forum italiani si è proposto il compito speculativo di scoprire quanto guadagnasse un “curatore” di collane fantascientifiche, al lordo e al netto delle ritenute. Il curatore, come si sa, è la persona che mette insieme i pezzi di una collezione di libri come “Urania”: seleziona racconti, compila note biografiche, fornisce i necessari apparati e così via. Non è necessariamente il direttore responsabile, non sempre è l’editor (benché questa bella definizione latina significhi appunto “chi unisce le varie cose [per pubblicarle]”), ma viene identificato con la parte contenutistica della collana. Ebbene, si chiedevano ansiosi al forum, si può vivere di un’attività tanto immateriale? Prendendo a esempio alcuni specialisti che all’attività editoriale avevano dovuto affiancare qualcos’altro (per esempio la professione di traduttore, insegnante o giornalista), gli indagatori ne avevano concluso che fosse impossibile ricavarne uno stipendio. E che, se qualcuno ci avesse provato, sarebbe rientrato automaticamente in uno dei due casi: ricco di famiglia o morto di fame.

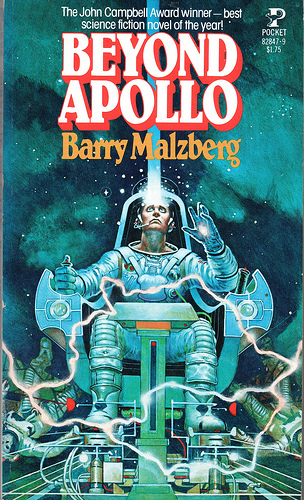

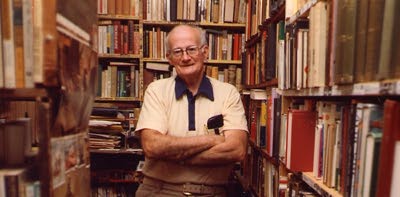

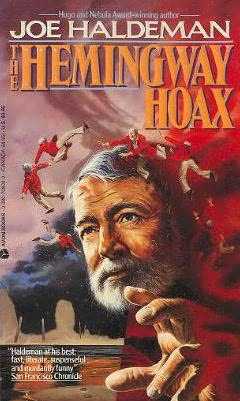

Ma a prescindere dall’aspetto più sordido, il problema scottante rimane quello degli autori in rapporto alla propria funzione. Che senso ha scrivere queste cose? Che tipo di soddisfazione fornisce, come condiziona la vita? A queste domande risponde Il mondo di Herovit (Herovit’s World, 1973), terzo romanzo di recursive sf o fantascienza auto-referenziale scritto da Barry Malzberg negli anni Settanta. Gli altri due, Dwellers of the Deep (1970) e Gather in the Hall of the Planets (1971), inediti in Italia, affrontano rispettivamente la nevrosi di un “fan” e gli improbabili fatti avvenuti durante un congresso di sf; entrambi sono stati pubblicati con lo pseudonimo K.M. O’Donnell, allora usatissimo dall’autore.

Ciò che i tre libri – e un pugno di racconti, più tardi riuniti nella compilazione The Passage of the Light (1994) – vogliono dipingere al lettore è l’esercizio della fantascienza. La sua laboriosità e travaglio sotto il triplice aspetto di impiego creativo, negotium commerciale e specchio della più generale tribolazione del vivere. Infatti, non basta dire che “si scrive per vivere”, intendendo con ciò il mantenimento della prole più che lo sfogo di una spiritualità imbottigliata. E’ vero che il romanziere-professo paga l’affitto con la space opera e le bollette con quella sociologica, ma è altrettanto dimostrato che potrebbe soddisfare tali necessità con altro mestiere o capacità professionale. Ergo, dobbiamo supporre che nella scelta della science fiction come mezzo per guadagnarsi pane e companatico, vi siano ragioni più profonde (probabilmente masochiste) che il Malzberg indaga con spettrale verosimiglianza.

La conclusione provvisoria sembra essere che l’artista o artigiano della fantascienza sia prigioniero di una passione/ossessione. La passione, magari di vecchia data, per un genere letterario comunque “fantastico”; unita alla coazione a ripetere il rituale delle sue convenzioni, nella segreta consapevolezza di non saper fare altro nella vita. Ma questo auto-confinamento, questa rinuncia a più alte mete può innescare un conflitto nella personalità, soprattutto se è vittima di mai sopite aspirazioni all’onnipotenza. E’ precisamente quanto accade all’eroe dei paperback che prende vita nel Mondo di Herovit: martire da una parte e sognatore di sogni furiosi dall’altra, al quale comincia a manifestarsi (in una serie di visioni che hanno il sapore dell’invasione ma anche quello della dolce vendetta) il suo eroe di carta, il superman spaziale Mack Miller. Perché quell’impavido astronauta si materializza nei momenti di stress? C’è da fidarsi, quando gli promette la soluzione di tutti i problemi? E in che modo mette in discussione le scelte di Herovit? A quest’ultima domanda possiamo rispondere subito: le mette in discussione in modo radicale e definitivo, suggerendogli che la fantascienza bisogna viverla, non scriverla. Vuoi andare sulla luna, vacci! Vuoi strangolare mostri e possedere donne in reggipetto d’ottone, fallo! Diventa il tuo eroe, non imbrattare fogli di carta (all’epoca si usava la carta). Ecco il motivo del blocco di Herovit, che non riesce a finire l’ultimo romanzo e deve anzi una somma al suo agente, il quale gliel’ha incautamente anticipata. Non può finirlo perché anziché scrivere vorrebbe vivere: ma per il momento egli non sa fare altro che vivere-attraverso-lo-scrivere. Un dramma sordido, lacerante.

Qui o siamo nella schizofrenia o nella science fiction, il che già dimostra l’affinità tra i due generi. Certo si tratta di comedy sf, ma non era stato Fredric Brown, il gran predecessore di Malzberg, a dimostrare come la commedia, la situazione grottesca e paradossale, non fosse meno pericolosa di qualunque dramma letale? Herovit, l’antieroe del libro, era un tempo appassionato di fantascienza e l’aveva scritta con amore e fervore. Ora, i lettori ipercritici che circolano nelle convention hanno preso a disprezzarlo e nel profondo del cuore Herovit sa che hanno ragione, perché da tempo i suoi libri non hanno il sapore dell’originalità. Egli è insomma un has-been, un “ex” sospeso fra due mondi, e questo si riprecuote – dalla sfera dell’idea e delle sacre scritture – su quella formidabile della vita quotidiana. A New York, non sulla luna, Herovit è un ex-marito amato, e quel che è peggio, un ex-marito amante. Sua moglie non lo vuole più, per fare l’amore deve pregarla e supplicarla. “Dovevo farmi strada”, dirà con un’efficace espressione, “ogni volta dentro di lei”, alludendo non solo all’esercizio del coito ma all’antefatto necessario e spesso umiliante. Mack Miller, il personaggio galattico, non ha problemi di questo genere, anzi non ha problemi di sorta e la sua voce risuona sempre più sicura nel cervello di Herovit. Quanto allo pseudonimo che il nostro romanziere usa per pubblicare le sue avventure – Kirk Poland – è a metà strada fra i due: Kirk è un nome epico come quello del comandante dell’ Enterprise, Poland è un bel cognome ebreo con tutta una storia dietro. Il messaggio di Mack Miller all’ebreo è: cedimi il comando e avrai chiuso con dubbi e sofferenze.

C’è un genere di fantascienza paradigmatico, l’invasione della Terra con strumenti mentali, che ci ha familiarizzati con questa situazione: vengono, prendono possesso di noi, dall’esterno sembriamo gli stessi ma intimamente siamo “loro”. In questo romanzo la formula rischia di essere aggiornata in modo preoccupante: vengono, siamo in fondo sempre noi, c’impossessiamo di noi stessi. Come? Spossessando quello che c’era prima, l’altro io dei racconti di Hoffmann e Dostoevskij. In una celebre storia di Maupassant, “L’Horla”, il doppio che ci insidia è addirittura invisibile; quello di Herovit assume fattezze da cartolina perché è un personaggio pulp, ma le sue sembianze non ingannano nessuno. Egli è sangue strappato al suo creatore, è i pensieri di lui, è la sua repressa e sconfessata volontà di potenza. In questo senso, Mack è altrettanto invisibile dell’Horla, meno che nei momenti in cui succhia l’anima del suo alter ego.

In sostanza Mack è il superuomo, l’animus aggressivo e vendicativo del romanziere (il cui cognome potrebbe suggerire la frase Hero-victim, vittimadel complesso dell’eroe, se non fosse che è di origine polacca e nelle mitologie slave esiste una divinità della fertilità nota come Herovit, lat. Gerovitus, il cui suffisso –vit indica la vita.) Il conflitto che si instaura è spaziale e temporale insieme, perché Mack vuole emergere a tutti i livelli, conquistando un corpo che ha una sua fallimentare diacronicità e conducendolo sulla via della gloria.

Siamo consapevoli che qualche lettore, tra coloro che spendono contanti per leggere un romance, cioè un racconto d’immaginazione, potrà domandarsi: Che ci fa quest’intrusione del novel nella mia edicola? Perché prendersi il disturbo di leggere, e tantomeno scrivere, l’avventura di un povero terrestre, sia pure resa in bello stile americano da Barry Malzberg? Tentiamo una risposta dedicata a questi amici: la narrativa moderna è tanto novel che romance, e soprattutto nei Tempi Passati (gli eoni ante-presidenza Reagan, per esempio) la forma realistica prevaleva addirittura su quella romanzesca. Ma è lo stesso realismo che ci piaceva in Sheckley, nel suo collega ebreo Asimov, in Pohl, in Sturgeon. Guardate bene e ritroverete, in queste pagine, tutto il mondo – anzi, tutti i mondi – della tormentata sf. Malzberg, uno dei grandi innovatori della fantascienza americana negli anni Settanta e Ottanta, non ha fatto altro che affrontare il tema del doppio in chiave di fantascienza. Fredric Brown l’aveva, in qualche modo, anticipato in Assurdo universo e Marziani, andate a casa!, due romanzi del primo dopoguerra, ma in essi vigevano ancora le regole dell’arte per l’arte, della sf matura, mentre qui siamo a un passo dalla “dissoluzione” del genere, almeno metaforica. In romanzi come Oltre Apollo, Galassie e Il giorno del cosmo Malzberg ha descritto le più grande impresa umana (il volo nello spazio) in chiave di fragilità e ossessione, perché vissuta non da uomini completi e soddisfatti ma da uomini sconfitti, esasperati e alienati; ora, nel Mondo di Herovit, trasferisce ironicamente il fardello sulle spalle degli autori di fantascienza, cioè sui profeti stessi del sogno. La lotta di Herovit, quest’uomo dall’apparenza perdente e dalla fibra di piccolo eroe quotidiano, è il nerbo del romanzo: riuscirà a conservare la testa al suo posto, a garantire l’illusoria unicità del suo essere?

Interrogativo che ci riporta a una efficace dichiarazione di Nietzsche, esperto non solo di superuomini ma anche di follia, secondo cui “di tutto quanto è scritto, amo solo quello che uno scrive col proprio sangue”. Il mondo di Herovit, che non è solo un romanzo ma una vita, è scritto proprio così.

Giuseppe Lippi

Posted in Profili |  13 Comments »

13 Comments »