Questo mese abbiamo il piacere di presentarVi un nuovo articolo del nostro amico Pietro De Palma.

Su richiesta dell’autore, teniamo a precisare che l’articolo contiene degli SPOILER, che potrebbero rivelare parti determinanti per lo sviluppo del racconto.

Buona lettura a chi ha già avuto il piacere di leggere questo gioiello di Carr e un augurio doppio a chi lo recupererà ora e leggerà, in seguito, l’articolo qui presentato.

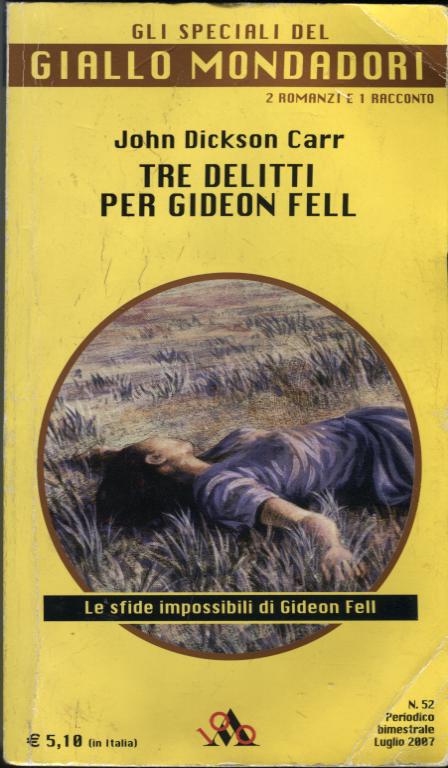

Pubblicato per la prima volta nell’Agosto del 1957, nella rivista Lilliput, a firma Carter Dickson (pur avendo come personaggio principale Gideon Fell), il racconto King Arthur’s Chair, ebbe anche un altro titolo : Death by Invisible Hands, utilizzato per l’edizione americana. Apparve infatti sull’ Ellery Queen Mystery Magazine dell’Aprile 1958, e la stessa illustrazione per la copertina vi fu improntata.

E’ uno straordinario racconto “dark”, in cui il tema del doppio fa capolino ovunque, pieno di simboli e significati metaforici, connessi con alcuni dei “sette peccati capitali”, un racconto che amo particolarmente. Oltretutto, il lavoro è una delle tante variazioni di Carr sulla Camera Chiusa, ed in particolare sulla variazione della spiaggia: un delitto viene commesso su una spiaggia, senza che vi siano le impronte dell’assassino, ma solo quelle della vittima. Carr scrisse altre opere utilizzando questa sottospecie di ambientazione: ricordiamo per esempio una delle sue opere maggiori, e ancor oggi poco conosciuta che è The Witch of the Low Tide, “Un Colpo di pistola”, romanzo di poco successivo (1961) al periodo del racconto.

Qui il problema è particolarmente complesso, ma la soluzione che viene proposta è straordinaria: direi che è uno dei migliori racconti di Carr, proprio per la soluzione ineccepibile, ma anche per la struttura del racconto, quantomai interessante.

Innanzitutto la storia.

Dan Fraser, è innamorato di Brenda Ray. Lei gli ha dato appuntamento alla sua villa sul mare, dove abita assieme alla cugina povera, Joyce Ray. E’ però un tempo pessimo per vedersi. E’ una sera calda, quella in cui lui la rivedrà. Calda e afosa. Le nubi gravano e ogni tanto un fulmine squarcia l’oscurità, illuminando la notte ed il mare. Dan deve affrontare una discesa per nulla agevole con la sua auto, prima di arrivare alla casa. Tuttavia, stranamente la trova al buio.

E’ una casa ricca di decorazioni, com’è nella natura di Brenda, che lei chiama “la casa del re”. Ma, diversamente da come Dan si aspetterebbe, è immersa nel buio: il buio della notte ed il buio causato dalle luci che le finestre dovrebbero irradiare tutt’attorno, che invece non vede. Lasciata l’auto, si accorge che le tende sono tirate del tutto. L’atmosfera, gravida di elettricità (i fulmini) e oscuri presentimenti, convince Dan che c’è qualcosa che non va. La villa sembra disabitata. Sembra, perché quando lui si affretta in direzione della porta d’entrata, si accorge che è chiusa, ma non a chiave, e quando la apre, si vede inondato dalla luce, che si spande dall’interno.

Neanche il tempo per riflettere ed una porta si apre: una figura femminile si staglia. Non è Brenda, ma sua cugina Joyce. I loro sguardi si incrociano. E’ come se dialogassero, come se confessassero l’un l’altro i propri desideri più segreti, è come se parlassero una lingua che mai fino a quel momento avevano scandito. Fatto sta che capiscono, in un solo istante che si sono sempre amati. O meglio, Dan capisce che l’ha sempre amata, e che quella per Brenda era solo un’infatuazione, Joyce, l’ha sempre saputo. Dan si aspetterebbe di trovare Brenda. Vorrebbe a questo punto incontrarla, ma non per passare con lei una notte infuocata, quanto, per una sorta di correttezza morale, confessarle che ha capito di non amarla e che invece ama la cugina povera. Ma Brenda non c’è. Perché è morta. L’hanno trovata la mattina. Ora la casa è illuminata, perché tutti sono andati via da poco: il cadavere, il medico legale, la polizia, l’ispettore Tregellis, il grande detective amico della Polizia, Gideon Fell.

La situazione è cambiata: ora Joyce non è più povera, ma ricca. E soprattutto ora Dan è libero di amarla; e non devono neanche rendere conto a Brenda, lui e Joyce. Tuttavia Dan pensa che Brenda sia morta, affogata, dopo una nuotata.

“No – disse Joyce. – E’ stata strangolata.

– Strangolata?” (John Dickson Carr : King Arthur’s Chair (1956) – “Mani Invisibili” – Trad. Mauro Boncompagni – Gli Speciali del Giallo, N. 52 del 2007, Mondadori, pag. 429).

Strangolata, significa assassinata, non più solamente morta. Se qualche minuto prima la situazione per Dan e Brenda pareva essersi miracolosamente risolta, ora essa ritorna intricata, molto più di quanto si potrebbe pensare. Assassinata significa uccisa da un assassino. E la polizia su chi concentrerà la propria attenzione? Su chi quella mattina avrebbe potuto avere l’occasione (e allora avrebbe vagliato gli alibi) ma anche le ragioni di farlo (il movente). E doveva essere un movente valido per uccidere.

Nella villa oltre che Joyce, e naturalmente Brenda, sono presenti altri due soggetti, amici delle due cugine: Toby Curtis e Edmund Ireton. Ma chi quella mattina avrebbe avuto l’occasione e un motivo più che valido per uccidere, sarebbe stata proprio Joyce: l’invidia del patrimonio, e la gelosia nei confronti della sorella, per Dan.. Due moventi più che validi per assassinare. Ecco perché Joyce cerca di far comprendere a Dan che la dichiarazione d’amore avrebbe dovuto fargliela tempo prima, ma non in quel momento. Perché fornirebbe alla polizia immediatamente la certezza che la cugina povera, cioè lei, abbia avuto a che fare nell’eliminazione fisica della cugina ricca.

“– Qualsiasi cosa dovessi dirmi,o pensassi di dovermi dire…

– Su.. di noi ?

– Su tutto! Ti rendi conto che devi dimenticarla e non accennarne mai più? Mai più!” (op. cit. pag. 431).

Però, c’è un problema cui la polizia sta dedicando la sua attenzione, pare. Che concerne il modus agendi dell’assassino. E’ noto che Brenda, quando si recava a nuotare, portava una sciarpa annodata al collo ed un copricostume, sopra il costume da bagno; poi il copricostume e la sciarpa li abbandonava su The King Arthur’s Chair, sul “Trono di Re Artù”, uno scoglio a forma di sedia che era vicino al mare: si sedeva, fumava e poi andava a fare il bagno. Tuttavia non si riesce a capire come l’assassino abbia potuto strangolare Brenda: se l’assassino l’avesse strangolata alle sue spalle, lei poi sarebbe caduta faccia in avanti. Ma così non è: Brenda è stata trovata nella sabbia. E del resto nessuno può averla affrontata, dalla parte del mare, emergendo dall’acqua, perché sulla sabbia del bagnasciuga, si sarebbero dovute ritrovare delle orme, che invece non ci sono. E che Brenda sia stata strangolata, lo prova la sciarpa che aveva intorno al collo oltre al copricostume: mentre il primo è stato abbandonato, la seconda è penetrata così a fondo nella pelle, che quelli della polizia non sono riusciti a rimuoverla.

Oltre a questo, c’è il problema della individuazione del possibile colpevole: nessuno avrebbe potuto ucciderla. Ireton, era appena arrivato; Curtis stava facendo del tiro a segno con un fucile cal. 22 sul retro della casa; e la stessa Joyce, per sua stessa ammissione, era in casa. Tutti e tre sono usciti e l’hanno vista: e nello spazio di sei metri sulla sabbia, non c’erano orme.

Detto così, il problema è insolubile. La polizia brancola nel buio, anzi è meglio dire, brancolerebbe se…non ci fosse Gideon Fell, casualmente in vacanza da quelle parti, in Cornovaglia, e arrivato accompagnato dalla polizia.

Gideon Fell ragiona e suppone quello che sarebbe potuto accadere. Innanzitutto elimina il problema delle orme: se non ci sono, significa che non ci sono mai state. Quindi l’assassino o l’assassina (nel caso sia stata Joyce, o una delle due cameriere, che però non avrebbero avuto alcun motivo ad uccidere chi forniva loro un lavoro) non ha mai percorso il tratto di sabbia. E allora? Come ha potuto materialmente strangolarla? Volando?

No. Non si è mai mosso materialmente dalla casa.

Questa è la soluzione sorprendente di Carr: l’omicida non ha lasciato orme, perché non ha ucciso la vittima strangolandola, ma usando qualcosa che simulasse lo strangolamento, e fosse anche estremamente rapido.

Partendo da questo presupposto, Fell ricostruisce, interrogando i presenti, le loro mosse.

E individua l’omicida. Inchiodandolo alle proprie responsabilità.

Ma prima che ciò possa accadere, a dare la misura del dramma è un altro personaggio, quasi un altro detective. Mentre Fell è il detective che vede la natura materiale del peccato, Ireton qui è il detective che ne mette in rilievo la natura spirituale. Ireton è la coscienza, la voce di Carr.

“– Il salmista ci dice – attaccò seriamente – che tutto è vanità. Qualcuno di voi ha mai notato..e che Dio mi perdoni se lo dico..che il tratto più sorprendente di Brenda era la sua vanità?…

– Una vanità spaventosa. Se qualcuno avesse tentato di grattare quella vanità abbastanza in profondo, la nostra cara Brenda avrebbe commesso un omicidio.

– Non è che sta considerando la situazione a rovescio? – chiese Dan. – Brenda non ha commesso nessun omicidio. Anzi, è stata Brenda…

– Ah! – esclamò il signor Ireton. – E in questo ci potrebbe essere una lezione, non crede?

– Senta, non vorrà mica dire che si è strangolata da sola con la sua stessa sciarpa, eh?

– No, ma mi ascolti bene. La nostra Brenda, indubbiamente, aveva molte passioni e molte fantasie. Ma c’era solo un uomo che lei amava e voleva sposare. E non era il signor Dan Fraser.

– Allora chi era? – chiese Toby.

– Lei.

Lo stupore di Toby era troppo genuino per essere stato simulato…

– Che il cielo mi aiuti! – disse – ma io non lo sapevo! Non mi sarei mai immaginato…” (op. cit. pag. 432). Più in là in un dialogo innocente, parlando di una persona, individua l’arma dell’omicidio, senza che se ne sia ancora fatta menzione (op. cit. pag. 434). Ma lo fa senza coscienza, quasi che parlasse non per sua volontà, ma che fosse espressione della volontà divina. E’ come la Sibilla che parla non per volontà propria ma del dio che la possiede, descrivendo esattamente quello che è avvenuto.

Sarebbe potuta essere una commedia degli equivoci, se non fosse finita in dramma: lei ama lui, lui ama lei ma non sa di essere amato, anzi pensa che lei ami un altro, che è innamorato di lei a parole, ma in realtà ama un’altra. E poi c’è un assassino che strangola non avvicinandosi, ma usando uno strumento fantomatico. Insomma, un gran casino. Ma se vediamo bene, casino proprio non è, appare semmai.

Il racconto, a parere mio, più che un “giallo” è un “nero”, un racconto che se non sapessimo essere della seconda metà degli anni ’50, si sarebbe tentati dal ritenerlo un’opera scritta nei primi anni ’30, magari sotto l’influsso di Bencolin. E’ un manifesto etico, pieno di significati simbolici, quasi una condanna dell’eccessivo fasto, del il trionfo dell’apparenza, del narcisismo: in altre parole una condanna della Vanità.

Questa sorta di manifesto metaforico, io direi si strutturi su almeno “quattro piani mistificatori”: la mistificazione è presente in varie espressioni, che vanno dalla personalità dell’assassino e dell’assassinata, a quelle degli altri attori del dramma, alle stesse manifestazioni poste in essere, tra cui il piano omicida.

Il primo potrebbe essere la mistificazione dei sentimenti: Brenda ama Toby, così come Toby ama Brenda. Ma entrambi sono permalosi e vanitosi: nessuno dei due vuole abbassare la testa per confessare di essere innamorato dell’altro, e quindi simulano indifferenza, quando non arrivano a punzecchiarsi vicendevolmente. E così facendo entrambi ignorano di essere amati, l’uno dall’altro. E’ un amore che non si dona, ma che si nutre di se stesso e quindi destinato a contorcersi. Per es. Toby non sa di essere amato, ma a sua volta la ama, disperatamente struggendosi per l’amore che ella dimostra per Dan. A sua volta, Dan, credendo di aver fatto colpo su una donna bellissima, si convince di esserne innamorato, mentre è solo veramente innamorato di Joyce, il cui amore lui trasferisce su Brenda. E nel mentre, Joyce lo ama.

Il secondo piano mistificatorio è attinente alla psicologia dell’omicida: egli spiega agli astanti, sostituendosi al detective di turno, come l’assassino non possa essersi avvicinato alla vittima: né dal mare, “perché il punto più elevato dell’alta marea, dove l’acqua avrebbe potuto cancellare le orme, si trova a più di sei metri davanti alla sedia”; né alle spalle, perché “dal lastricato della terrazza alla parte posteriore della sedia ci sono almeno sei metri”; né spiccando un salto, perché “un campione olimpico in buona forma forse ci sarebbe riuscito, se avesse avuto un punto per prendere la rincorsa ed un punto per atterrare. Ma le cose non stavano così. Non c’era nessun segno sulla sabbia” (op. cit. pagg. 434.435). E così facendo dimostra come l’assassinio non possa essere spiegato: senza arma, e senza la possibilità di dimostrare l’assassinio, il caso non può che essere archiviato. Ma a questo punto appare il deus ex machina, che fino a quel momento non è stato presente, Gideon Fell, che risolve l’enigma.

Il terzo piano, riguarda lo strumento usato per uccidere, utilizzato come arma per uccidere.

Di per sé non è un’arma per uccidere: lo diventa solo se viene utilizzata in un certo modo. Ed è stato proprio il modo di usare lo strumento a causare la situazione impossibile.

Del resto quest’arma produce un suono caratteristico che può essere facilmente confuso con un altro. E la mistificazione riguarda appunto l’uso di questi due strumenti in maniera tale che l’uso di uno mistifichi l’uso dell’altro.

Il quarto ed ultimo piano, concerne la mistificazione dei sospetti che possono essere solo Joyce Ray, poi Edmund Ireton, infine Toby Curtis.

Joyce è la prima ad essere sospettata per la ricchezza acquisita in seguito alla morte della cugina. Poi c’è Edmund Ireton ( che a suo dire vuole proteggere Joyce): egli ha consigliato Dan di non far parola a nessuno del sentimento reciproco che hanno scoperto di sentire vicendevolmente, pena la possibile accusa di omicidio rivolta a Joyce. Tuttavia l’amico Toby Curtis (strano che si chiami come Tony Curtis che megli anni ’50 fu famosissimo come attore!) gli rinfaccia di aver usato un modo di fare, diretto a far accusare direttamente Joyce invece di proteggerla: perchè invece di ammonire in separata sede Dan a non dire in giro che era innamorato di lei e lei di lui, gliel’ha gridato in maniera tale che tutti nella casa ne fossero, volenti o nolenti, a conoscenza? In realtà non vi è un sospetto, ma due. Anzi tre, perché Fell comincerà a parlare del fucile. Già perché è il fucile cal. 22 l’arma usata per mistificare il suono dello strumento usato invece per uccidere Brenda. Chi possedeva il fucile e si era esercitato per la mattinata? Toby. Quindi anche lui è sospettato. Anche se qualcun altro potrebbe averlo usato in sua assenza.

Il racconto può avere però anche un’altra lettura: accanto ai quattro piani su cui si struttura la storia, io in questo racconto, vedo molte manifestazioni del doppio: alcune possono essere casuali, altre no, e comunque i doppi connessi alla personalità dell’omicida, della vittima, dell’arma, e di alcune situazioni del racconto, fanno riferimento ad un oggetto presente a profusione nella casa. E l’individuazione della natura doppia di tanti oggetti, situazioni, soggetti, usati simbolicamente, è da mettere a parer mio in riferimento alla “morale” del racconto. Mi spiego.

Innanzitutto doppia è l’atmosfera che accoglie Dan : il buio che avvolge la casa sulla spiaggia, il lampo che squarcia l’oscurità e illumina fugacemente la scena del delitto, mentre dentro tutto è illuminato, può essere una metafora: il buio dell’indagine viene squarciato da qualche supposizione che qua e là comincia a diradare le tenebre, fino ad arrivare alla luce della soluzione. Ma è anche il buio, le tenebre (il male) contrapposto alla luce (il bene). Fuori della casa il male ha portato ad un omicidio, ma sarà nella casa che Fell svelerà il movente e come sia stata uccisa Brenda. E da chi.

Doppia è la natura dei sentimenti delle persone che vivono in quella casa: carnefice e vittima, si contrappongono e si confondono, tanto che alla fine l’assassino non si dimostrerà che la vittima di Brenda, quando non di se stesso. Ma doppie sono anche le personalità di chi si muove: Ireton è colpevole o innocente? Amico o nemico? Toby è innocente o colpevole? Giudice o reo? Dan è davvero estraneo alla vicenda o vi è coinvolto? Joyce è davvero innocente o è un’assassina astuta?

Doppia è la possibilità di come l’omicidio sia stato perpetrato: l’assassino era davanti oppure dietro la vittima?

Doppia è la natura dell’amato e dell’amante, di chi ama e di chi viene amato.

Ma doppio è anche il significato dell’uso di un’arma, che non è solo quello che appare ma anche altro: un fucile, cal. 22, con cui Toby faceva il tirassegno. Il fucile ha una natura doppia: spara ma anche mistifica il rumore che produce, cosicché si pensi che anche quando si sente un certo rumore esso venga associato allo sparo mentre non lo è.

Due sono le cameriere presenti in casa.

Due sono le cugine: una povera, l’altra ricca.

La presenza di due cugine, una povera, una ricca, tra l’altro mi da modo di evidenziare una curiosità: nel 1940, di Norah Lofts (pseudonimo, Peter Curtis) fu pubblicato il primo di quattro romanzi, Dead March in Three Keys (che con il titolo “Marcia Mortale in Tre Tempi”, fu pubblicato nel 1950, in Italia, dalla Casa Editrice Aldo Martello, nella serie “I Gialli del Veliero”). Si tratta di un bel romanzo, che potrebbe essere proposto ancor oggi, un thriller, in cui il lettore vede pianificato un omicidio per interesse. Gli attori di questo dramma sono tre: due cugine, Antonia ed Eloisa, la prima povera ma molto estroversa con gli uomini, la seconda ricchissima ma estremamente chiusa; e Riccardo, l’amante di Antonia, povero anche lui, che per calcolo sposa Eloisa, tradendola di continuo con Antonia, finchè…

A me interessa sottolineare solo come Carr potesse aver letto il romanzo, che ottenne un robusto successo nei primi anni ‘40, e avesse potuto trarre l’idea di due cugine di censo completamente diverso, che contendono l’amore ad un uomo, che anche qui è veramente innamorato della povera e solo apparentemente della ricca. Però qui la situazione è opposta: quella estroversa è quella ricca, e timida è invece la povera, che però avrebbe comunque le ragioni per uccidere, ma che invece, in ragione proprio della propria umiltà, non sembrerebbe vi pensi affatto.

Due ancora sono i carnefici e le vittime di questo racconto: sempre loro, Brenda e l’omicida. Nel mentre Brenda ne è la vittima, dell’assassino è anche il carnefice, perché è lei che lo ha spinto ad ucciderla.

E cosa è ancora doppia? La vanità : la vanità di Brenda e la vanità di Toby. Ma anche la La Vanità che non ha consentito loro di essere felici. Del resto si potrebbe pensare sin dall’inizio che gli unici soggetti vanitosi in questo piccolo dramma siano Brenda e Toby. In realtà, anche Ireton potrebbe essere vanitoso. E’ rappresentato vestito in maniera ricercata, da snob. Con sul viso l’espressione bonaria di un satiro, quando non beffarda. Dice di essere stato uno zio putativo di entrambe le cugine: ma che era in realtà? Era solo un amico discreto o amava qualcuna delle due?

E sicuramente lo è Dan. Ma la vanità di Dan non è quella di Brenda: Dan crede di essere affascinante, non perché egli ci creda in fondo, ma perché la stessa Brenda gliel’ha fatto credere, irretendolo. La vanità di Brenda è diversa: ella crede davvero di essere affascinante e superiore agli altri. E’ la Femme Fatal, e come tutte le femmine fatali ha un destino amaro. Nel MedioEvo la sua vanità, che è anche superbia, sarebbe stata condannata senza appello, e lei probabilmente sarebbe stata punita duramente. Perché la Vanità (assieme alla Superbia) era connessa col Male. Vanitas Vanitatum. Uno dei sette peccati capitali.

E’ la vanità il movente dell’assassinio, uno strano movente, in verità. Non c’è odio, avarizia o cupidigia, ma vanità. Che è prodotta dall’eccessivo narcisismo, dall’eccessivo innamoramento di se stesso, della protezione della propria più intima natura, che non dev’essere per nulla svelata, perché da ciò vi sarebbe un indebolimento della propria personalità. Per una volta tanto, vediamo come l’assassinio non sia il prodotto dell’odio, ma dell’amore, anche se non rivolto ad altri ma a se stessi. Anche l’amore qui è doppio: amore di se stesso, ma anche amore dell’altro. Se non ci fosse stato l’amore verso un altro, non si avrebbe avuto paura di essere deriso e messo a nudo. Narcisismo, e Vanità. L’opposto dell’umiltà, che sembrerebbe essere il connotato di Joyce, invece.

L’assassino è quindi un debole, che, deriso per la propria debolezza, cioè dell’amore che prova, uccide. Se fosse stato forte, non avrebbe avuto paura della propria debolezza. Lui però non lo è. Deve simulare all’esterno di non essere debole, ma lo è, e proprio questa sua doppiezza nell’animo è la causa del suo reato, del peccato mortale.

L’apparenza che è commessa alla vanità, al bello, a ciò che si vede, è già messa in evidenza

all’inizio del racconto quando si dice che la casa sul mare veniva chiamata “la casa del re”, per via di tutte le decorazioni che Brenda aveva voluto che l’abbellissero, esternamente e internamente.

Ma l’apparenza e la vanità sono rappresentate da un oggetto, che si trova all’interno della casa, di cui, come abbiamo detto prima, vi è profusione, e che ha un forte valore simbolico: lo specchio.

Brenda era vanitosa, ed in quanto innamorata di se stessa, aveva bisogno dello specchio. Degli specchi. Che erano numerosi in casa.

Ed è in ragione dello specchio che il racconto, talora, è così costruito sui doppi.

Il doppio è da mettere in diretta relazione con lo specchio: lo specchio infatti riflette una visione, creando il suo doppio. I due doppi, solo apparentemente sembrerebbero essere uguali, mentre sono antitetici, vicendevolmente. Il doppio è l’opposto, l’anima nascosta, la parte nascosta di noi. Anticamente si pensava che gli specchi, duplicando la realtà, avrebbero potuto imprigionare l’anima nell’immagine riflessa dallo specchio. Ecco perché alcuni coprivano gli specchi alla morte di qualcuno per permettergli di raggiungere l’oltretomba.

Ma lo specchio genera un’immagine di sé, permette di vedere la propria bellezza. Che può essere positiva o negativa. Quando è negativa, è legata al narcisismo e all’attaccamento dei beni terreni. Come tale, questa visione della vita, e quindi di se stessi, rimanda al Male, e ai due peccati capitali cui si ricollega: Vanità e Superbia. Tanto che nella Firenze del 1497, con il Rogo delle Vanità, durante il Martedì Grasso, i seguaci di Girolamo Savonarola bruciarono gli specchi.

Ecco allora già due simboli chiave del racconto: lo specchio ed il doppio che viene generato da esso e in esso.

Ma c’è un altro simbolo: è l’arma usata per uccidere.

“ – Il vero strumento? E quale sarebbe questo rumore?

– Lo schiocco di una frusta di pelle di serpente – rispose il dottor Fell”( op. cit. pag. 441).

Non è il fucile, che è servito solo a distogliere l’attenzione, illudendo i presenti che il rumore sentito fosse uno sparo, mentre invece era il rumore di una frusta. Ma è una frusta di pelle di serpente. Una frusta da mandriano. Che usata abilmente è stata avvolta al collo di Brenda, mentre era ancora seduta sul Trono di Re Artù con il collo avvolto da una sciarpa. Del resto la sciarpa era essenziale alla messinscena: se non ci fosse stata, si sarebbe visto sul collo il segno della frusta. Appoggiata alla curva della roccia dietro il sedile, la frusta, tirata verso l’omicida, l’aveva soffocata in pochi secondi. Poi, dovendo svolgerla dal collo, l’omicida aveva dovuto dare uno scatto verso l’alto, che aveva sollevato Brenda e l’aveva lasciato cadere nella sabbia, creando la situazione impossibile.

Il terzo simbolo non è però la frusta in sé, ma il materiale di cui è fatta: la pelle di serpente.

Non è stato il serpente, il male, Satana sotto mentite spoglie, a suggerire alla donna che era nuda? Eva molto spesso è ritratta col pomo, ma anche con lo specchio: superbia e vanità, sono spesso associati. Come in questo caso, perché vittima e carnefice sono espressione di debolezza: superbi e vanitosi.

Nell’ultima scena, tutti e tre i simboli sono presenti.

Fell inchioda l’assassino, che è ritratto mentre si specchia, e man mano che indietreggia si trova con le spalle vicino ad un altro specchio. E gli specchi sono dovunque:

“L’Ispettore Tregellis era riflesso dappertutto negli specchi, con la lunga frusta arrotolata sopra il braccio” (op. cit. pag 444);

lo specchio è come se ci rimandasse la faccia non evidente dell’assassino, quella che Fell mette in luce, la sua anima votata al male, il suo doppio:

“Guardatelo, tutti quanti! – disse il dottor Fell. – Persino quando viene accusato di omicidio, non riesce a togliere lo sguardo da uno specchio” (op. cit. pag. 443);

a conclusione dell’arringa di Fell, arriva l’Ispettore Tregellis che brandisce la frusta.

“Ma più che una frusta sembrava che stesse portando una corda..la corda del capestro” (op. cit. pag. 444).

La frusta che è formata da pelle di serpente.

In sostanza l’assassino è inchiodato alle sue responsabilità, ed è come se il serpente, il male del peccato originale, che aveva instillato nell’uomo la superbia e la vanità, ora reclamasse il suo prezzo: la morte e la dannazione, per chi lo ha scelto consapevolmente, mediante l’impiccagione.

Ma la vera condanna dell’assassino non si avrebbe senza un colpo di scena. La ricostruzione di Fell è perfetta, ma così raccontata in un’aula di un tribunale non avrebbe nessuna ragion di essere accettata, perché vi sono indizi, c’è l’arma dell’omicidio, c’è la presunzione che essa possa esser stata usata dall’assassino medesimo (che è un ricco possidente in Sudafrica, dove si usa il tipo di frusta rinvenuto), ma parrebbe che non ci fosse alcun testimone presente. Ed invece..

Invece la Provvidenza divina, il fato, la Giustizia divina, chiamatela come volete, che non può permettere che un assassino, che ha ucciso con l’aggravante diremmo noi “dei futili motivi”, cioè per cattiveria, vada impunito, si materializza ancora una volta in un racconto di Carr.

E’ rappresentato da una delle due cameriere, Sonia, infatuata dall’omicida. E’ come se qualcosa di sovrumano, che sfugge all’umano raziocinio, alla pianificazione di un delitto perfetto, si inserisse, una piuma che fa inceppare un ingranaggio ritenuto inceppabile, messo in moto inconsapevolmente ed inconsciamente da quello stesso vizio, la vanità, che è stata alla base dell’omicidio. Il desiderio di essere belli a tutti i costi, produce infatuazione in quelle donne che sono soggette a questo tipo di fascino esteriore. Una di queste è Sonia.

“…Vi avevo anche avvisato di aver interrogato le cameriere, Sonia e Dolly, le quali oggi avevano fornito solo risposte incoerenti. Mio caro signore, lei sottovaluta il suo fascino personale.

– Sembra che Sonia..abbia sviluppato una certa simpatia per lei. Quando stamattina ha sentito quell’ultimo “colpo” isolato, ha guardato di nuovo fuori dalla finestra. Ma lei non c’era…E questo l’ha colpita talmente che è corsa fuori sulla terrazza anteriore e si è accorta che lei era lì. L’ha vista, insomma.” (op. cit. pag.443).

E’ come se Carr emettesse un giudizio di massima, ancora una volta: il male non paga mai.

Popularity: 38% [?]

31 Comments »

31 Comments »